ニュース & ブログ (全店)

追浜店のブログ ・ 衣笠店のブログ ・ 逗子店のブログ ・ 久里浜店のブログ

[追浜店] 2026-02-10

集音器と補聴器は違うもの?

最近「CMでやってた1~2万円くらいの補聴器ってどうなの?」という声をよく耳にします。皆さんも同じように思った経験があるのではないでしょうか。

今回はそのことについて、お答えしていこうと思います。

今回はそのことについて、お答えしていこうと思います。

>>続きを見る

>>続きを見る

[衣笠店] 2026-02-08

補聴器メンテナンスと修理

こんにちは、衣笠店スタッフ岡田です。

今日のテーマは補聴器の「メンテナンス」と「修理」

補聴器を快適にご使用いただくためには「メンテナンス」は欠かせません。

これはご自宅での乾燥やお掃除と店舗での乾燥、お掃除、消耗パーツの交換等。

日頃からスタッフがうるさいぐらいに「お店に月に1回はメンテナンスに来てください」と

言っているのをご存知の方も多いでしょう。

今日のテーマは補聴器の「メンテナンス」と「修理」

補聴器を快適にご使用いただくためには「メンテナンス」は欠かせません。

これはご自宅での乾燥やお掃除と店舗での乾燥、お掃除、消耗パーツの交換等。

日頃からスタッフがうるさいぐらいに「お店に月に1回はメンテナンスに来てください」と

言っているのをご存知の方も多いでしょう。

>>続きを見る

>>続きを見る

[追浜店] 2026-01-19

難聴と認知症の深い関係~「聞こえ」のケアで、自分らしい未来を守りませんか?~

こんにちは!

今日はお耳のお話です。

日々の生活の中で、「テレビの音が大きいと言われる」「何度も聞き返してしまう」といった、ちょっとした「聞こえ」の変化を「歳のせいだから」と諦めてはいませんか?

実は今、医療の世界では「難聴のケアこそが、認知症予防の鍵である」という考え方が、世界的な常識となりつつあります。今回は、なぜ「耳」の健康が「脳」の健康に直結するのか、そして私たちが今できることは何かについて、詳しくお話しさせていただきます。

今日はお耳のお話です。

日々の生活の中で、「テレビの音が大きいと言われる」「何度も聞き返してしまう」といった、ちょっとした「聞こえ」の変化を「歳のせいだから」と諦めてはいませんか?

実は今、医療の世界では「難聴のケアこそが、認知症予防の鍵である」という考え方が、世界的な常識となりつつあります。今回は、なぜ「耳」の健康が「脳」の健康に直結するのか、そして私たちが今できることは何かについて、詳しくお話しさせていただきます。

>>続きを見る

>>続きを見る

[追浜店] 2026-01-11

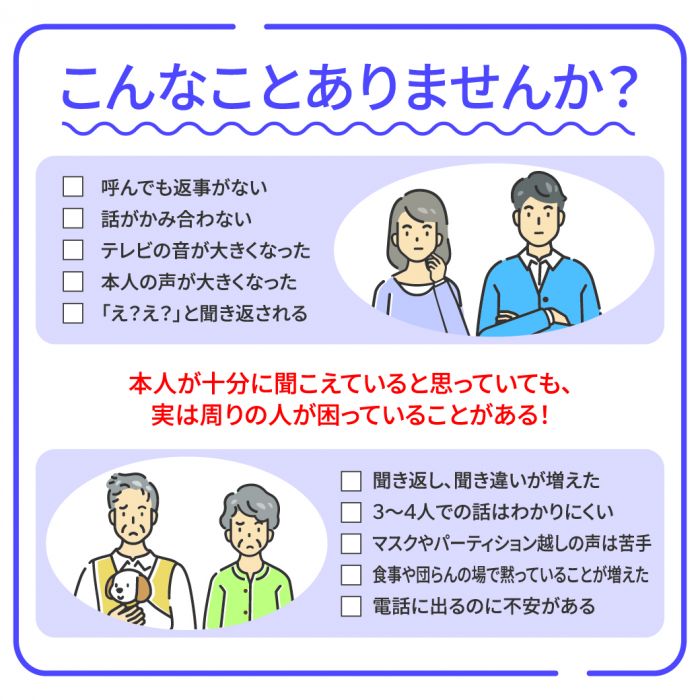

「聞こえのチェックリスト」がお勧めです!

年末年始、ご家族やご友人で集まる機会も多かったのではないでしょうか。そこで気になるのが複数人での会話。聞き返しが多い、テレビの音を指摘されたなど聴力低下の予兆はさまざま。

聴力の低下は自覚症状なく進んでいくことが多く、「気づけば難聴に…」なんてこともあり得るわけです。

難聴の程度が重くなってから補聴器を始めた方の中には、慣れるまでに苦労するという声もあります。

そこで重くなる前に早めの対策が必要で、日々の暮らしにご家族やご自身でもできる「定期的な聞こえのセルフチェック」をぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。

そこでもしチェックに該当するようでしたら、お近くの耳鼻科や認定補聴器専門店へご相談してみることがお勧めです。

毎日を楽しく過ごすためにも、「聞こえのセルフチェック」をお試しくださいね!

聴力の低下は自覚症状なく進んでいくことが多く、「気づけば難聴に…」なんてこともあり得るわけです。

難聴の程度が重くなってから補聴器を始めた方の中には、慣れるまでに苦労するという声もあります。

そこで重くなる前に早めの対策が必要で、日々の暮らしにご家族やご自身でもできる「定期的な聞こえのセルフチェック」をぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。

そこでもしチェックに該当するようでしたら、お近くの耳鼻科や認定補聴器専門店へご相談してみることがお勧めです。

毎日を楽しく過ごすためにも、「聞こえのセルフチェック」をお試しくださいね!

>>続きを見る

>>続きを見る

[久里浜店] 2026-01-03

小さな充電補聴器!

あけましておめでとうございます!

めがねの荒木 久里浜店さいとうです(^^♪

今年もよろしくお願いいたします。

さて今回、シグニア補聴器より「小さな小さな補聴器」が発売されました。

めがねの荒木 久里浜店さいとうです(^^♪

今年もよろしくお願いいたします。

さて今回、シグニア補聴器より「小さな小さな補聴器」が発売されました。

>>続きを見る

>>続きを見る

[衣笠店] 2025-12-29

補聴器を真空で乾燥とは?

こんにちは、 衣笠店スタッフ岡田です。

2025年も残すところあとわずか、当店の年内営業も明日30日(火)までと

なっております。そんな年の瀬ではありますが、補聴器のメンテナンスにおける

「乾燥」なかでも大事なお店での「真空乾燥」が本日のテーマ。

「補聴器を真空状態にして乾燥させる」と言われても、なぜ乾燥できるのか?

まったくピンとこない方もいらっしゃるのではないでしょうか?

お店で日々使用しているこの「ウルトラバック」はなぜ補聴器を乾燥させることができるのか?

2025年も残すところあとわずか、当店の年内営業も明日30日(火)までと

なっております。そんな年の瀬ではありますが、補聴器のメンテナンスにおける

「乾燥」なかでも大事なお店での「真空乾燥」が本日のテーマ。

「補聴器を真空状態にして乾燥させる」と言われても、なぜ乾燥できるのか?

まったくピンとこない方もいらっしゃるのではないでしょうか?

お店で日々使用しているこの「ウルトラバック」はなぜ補聴器を乾燥させることができるのか?

>>続きを見る

>>続きを見る

[衣笠店] 2025-11-27

99%のアンドロイドスマホとつながる補聴器

こんにちは、衣笠店スタッフ岡田です。

補聴器とスマホをつなぎ、専用アプリでリモコン操作というのは

いまや珍しくありません.

しかし、当店でメインで扱っている「シグニア補聴器」の補聴器では、

「iPhone」ならOK、でもアンドロイドだと同じようにできないことがありました。。

スマホの動画音声をストリーミングしたり、通話音声を補聴器から直接聞いたりするのには、

間に媒介するツールを挟む必要がありました。

本日11月27日に発売された「Pure Charge&Go BCT IX」では

アンドロイドスマホの99%に対応する「Bluetooth Classic」にを採用。

iPhoneと同じように使えるようになりました!

補聴器とスマホをつなぎ、専用アプリでリモコン操作というのは

いまや珍しくありません.

しかし、当店でメインで扱っている「シグニア補聴器」の補聴器では、

「iPhone」ならOK、でもアンドロイドだと同じようにできないことがありました。。

スマホの動画音声をストリーミングしたり、通話音声を補聴器から直接聞いたりするのには、

間に媒介するツールを挟む必要がありました。

本日11月27日に発売された「Pure Charge&Go BCT IX」では

アンドロイドスマホの99%に対応する「Bluetooth Classic」にを採用。

iPhoneと同じように使えるようになりました!

>>続きを見る

>>続きを見る

[逗子店] 2025-11-23

補聴器電池は冬の方が消耗早い!?

少しずつ気温が下がり、寒くなってきました。

気温が下がると補聴器電池の消耗が早くなりますが、それには理由がありますので、ブログにしました。

大きく分けて3つあります。

気温が下がると補聴器電池の消耗が早くなりますが、それには理由がありますので、ブログにしました。

大きく分けて3つあります。

>>続きを見る

>>続きを見る

[久里浜店] 2025-11-14

充電式補聴器自動オン機能

こんにちは!

めがねの荒木 久里浜店さいとうです(^^♪

めっきり冷え込んでまいりました。

皆様お元気ですか。

さて今回は充電式補聴器の自動オン機能についてお話してみたいと思います。

電池式補聴器は、電池蓋を閉めることで補聴器の電源がオンになりますが、充電式の場合は、電池を入れるための電池蓋は本体にはありません。そのため、充電式補聴器は「充電器から補聴器を取り出す」ことで自動で電源がオンになります。

めがねの荒木 久里浜店さいとうです(^^♪

めっきり冷え込んでまいりました。

皆様お元気ですか。

さて今回は充電式補聴器の自動オン機能についてお話してみたいと思います。

電池式補聴器は、電池蓋を閉めることで補聴器の電源がオンになりますが、充電式の場合は、電池を入れるための電池蓋は本体にはありません。そのため、充電式補聴器は「充電器から補聴器を取り出す」ことで自動で電源がオンになります。

>>続きを見る

>>続きを見る

[衣笠店] 2025-11-10

スターキーのあんしん保証

こんにちは、衣笠店スタッフ岡田です。

日々身に着けて使用する補聴器にはメンテナンスは必須。

しかし、残念ながらメンテナンスしていても故障してしまうのも補聴器。

使用中のトラブルに備え、各メーカーとも修理保証が設定されています。

メーカーや機種によって違いますが、本体については2年保証が多いです。

本日ご紹介するスターキーの「あんしんメンテナンスパック」は、

通常保証期間を延長できる文字通り安心の保証パックです。

(あんしんメンテナンスパック対象外機種もありますのでご注意ください)

日々身に着けて使用する補聴器にはメンテナンスは必須。

しかし、残念ながらメンテナンスしていても故障してしまうのも補聴器。

使用中のトラブルに備え、各メーカーとも修理保証が設定されています。

メーカーや機種によって違いますが、本体については2年保証が多いです。

本日ご紹介するスターキーの「あんしんメンテナンスパック」は、

通常保証期間を延長できる文字通り安心の保証パックです。

(あんしんメンテナンスパック対象外機種もありますのでご注意ください)

>>続きを見る

>>続きを見る